日本人経営の印刷会社で誕生した中華書局の教科書 ― 2008年10月23日

ところで、陸費逵等が秘密で編集した中華書局の教科書は、どのように編集が進められ、どこで印刷されたのだろうか。楢本氏は鄭逸梅の以下のような文章を引用している。「……革命の成功は、目前にあった。彼(陸費逵)は、なにごともないように商務をあしらう一方で、数人の比較的親密な同僚――戴克敦、陳協恭、沈頤、沈知方たちを秘密に招き、宝山路宝興西里の彼の家に毎晩集合し、新しい教科書編纂を相談した。しかし、編集を終わってもおおやけに印刷することができない。なぜなら商務当局に知られたくなかったし、また清朝の役人の目をごまかさなくてはならなかったからだ。普通の印刷所は、このようないわゆる「大逆不道」の革命本を印刷する勇気などなかった。やむを得ず鴨緑江道にある日本人が経営する作新印刷所に委託して印刷したが、だいたいが二号活字で挿絵は木刻である。」(「中華書局是怎様創始的」『書報話旧』、上海・学林出版社、1983。楢本氏の訳。)

陸費逵は親しい同僚と自宅で毎晩新しい教科書編纂について相談していたのだ。大胆不敵である。よくも会社にばれなかったものだ。

なお、印刷について、楢本氏は、中華書局の最初の教科書を印刷したこの「作新印刷所」について、「作新社」であろう、と述べている。

作新社とは、実践女子学園の創設者である下田歌子が上海に作った出版社である。実践女子学園のHPにはこんな記載がある。「本学園の創立者下田歌子は、かねてより東洋を中心としたアジアの女子教育の連帯を意図しており、明治32年の本校創立以降も、清国女子教育のために本校教員を清国に派遣したり、後の辛亥革命の指導者孫文らとも親交を結ぶほか、明治34年には、上海に【作新社】という出版社を興して、青年層への新知識の普及のために雑誌『大陸』を発刊、更に自著の『家政学』などの翻訳出版を始めるなど、清国における女子教育の普及と女性の社会的地位向上のために積極的に尽力していました。」 孫文とも関係のある下田女史の「作新社」だからこそ、革命教科書の印刷を引き受けたのだろう。

だが…後に中華書局は、商務印書館が日本の会社・金港堂との合弁会社であることを攻撃する経緯を考えると、その中華書局の最初の教科書が、実は日本人経営の出版社で印刷されていた事実は、私にはとても意外だった。無論、彼等がそうせざるを得ないほど、革命教科書を当時編集印刷することは、辛亥革命前夜の中国出版業界においては危険な冒険でもあったことは分かる。それと同時に、新しい国の誕生に日本人が様々に関わっていたことを感じさせるエピソードでもある。

参考:樽本昭雄『初期商務印書館研究 増補版』(清末小説研究会、2004)

実践女子学園HP(学園便り) http://www.jissen.ac.jp/chuko/cont_06/page_05/index.html

↓応援クリックお願いします(^^)

陸費逵は親しい同僚と自宅で毎晩新しい教科書編纂について相談していたのだ。大胆不敵である。よくも会社にばれなかったものだ。

なお、印刷について、楢本氏は、中華書局の最初の教科書を印刷したこの「作新印刷所」について、「作新社」であろう、と述べている。

作新社とは、実践女子学園の創設者である下田歌子が上海に作った出版社である。実践女子学園のHPにはこんな記載がある。「本学園の創立者下田歌子は、かねてより東洋を中心としたアジアの女子教育の連帯を意図しており、明治32年の本校創立以降も、清国女子教育のために本校教員を清国に派遣したり、後の辛亥革命の指導者孫文らとも親交を結ぶほか、明治34年には、上海に【作新社】という出版社を興して、青年層への新知識の普及のために雑誌『大陸』を発刊、更に自著の『家政学』などの翻訳出版を始めるなど、清国における女子教育の普及と女性の社会的地位向上のために積極的に尽力していました。」 孫文とも関係のある下田女史の「作新社」だからこそ、革命教科書の印刷を引き受けたのだろう。

だが…後に中華書局は、商務印書館が日本の会社・金港堂との合弁会社であることを攻撃する経緯を考えると、その中華書局の最初の教科書が、実は日本人経営の出版社で印刷されていた事実は、私にはとても意外だった。無論、彼等がそうせざるを得ないほど、革命教科書を当時編集印刷することは、辛亥革命前夜の中国出版業界においては危険な冒険でもあったことは分かる。それと同時に、新しい国の誕生に日本人が様々に関わっていたことを感じさせるエピソードでもある。

参考:樽本昭雄『初期商務印書館研究 増補版』(清末小説研究会、2004)

実践女子学園HP(学園便り) http://www.jissen.ac.jp/chuko/cont_06/page_05/index.html

↓応援クリックお願いします(^^)

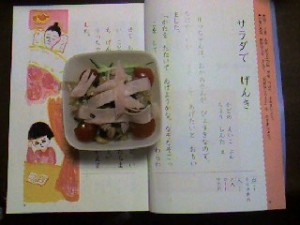

「サラダでげんき」で本物のサラダを作りました-『新編 新しい国語』一年下 ― 2008年10月23日

昨日、娘が学校から帰って来るなり、「サラダでげんきのサラダをつくりたい!」。「サラダでげんき」は、娘が一学期の終わり頃いただいた国語教科書『新編 新しい国語』一年下(東京書籍)に載っている作品である。角野英子さんのリズミカルな文と、長新太さんの絵の原色が印象的な作品だ。病気のお母さんに元気になって貰おうと、りっちゃんがいろいろ考えた末、サラダを作りはじめる。それがただのサラダではない。いろいろな動物が登場して、入れる野菜やらハムやらドレッシングやらに口を出すのである。

もちろん、お話には、サラダの具体的な分量や作り方が書いてあるわけではない。切り方も「きゅうりをトン、トン、トン、キャベツはシャシャ、シャキ、トマトはストン、トン、トン」、分量も「おさとうをちょっぴり。これがこつ。」という感じ。だから、娘に言われるまで、これで本物のサラダを作ろうなんて、思ってもみなかった。

作り始めたら、なかなか面白い。娘は、教科書をのぞいては、野菜を洗い、包丁を持って、出来る限り自分で出来ることをして、がんばって作った。キュウリも丁寧に切ったし、人参やキャベツはスライサーを使った。テキスト通り、かつおぶし、ハム、こんぶも入れて、ドレッシングも作って、栄養満点のサラダができあがった。おかげで思いがけず楽しい時間を母子で過ごすことができたのだった。「サラダでげんき」に感謝である(^^)

参考:かどのえいこ ぶん/ちょう しんた え「サラダで げんき」国語教科書『新編 新しい国語』一年下(東京書籍)

↓応援クリックお願いします(^^)

もちろん、お話には、サラダの具体的な分量や作り方が書いてあるわけではない。切り方も「きゅうりをトン、トン、トン、キャベツはシャシャ、シャキ、トマトはストン、トン、トン」、分量も「おさとうをちょっぴり。これがこつ。」という感じ。だから、娘に言われるまで、これで本物のサラダを作ろうなんて、思ってもみなかった。

作り始めたら、なかなか面白い。娘は、教科書をのぞいては、野菜を洗い、包丁を持って、出来る限り自分で出来ることをして、がんばって作った。キュウリも丁寧に切ったし、人参やキャベツはスライサーを使った。テキスト通り、かつおぶし、ハム、こんぶも入れて、ドレッシングも作って、栄養満点のサラダができあがった。おかげで思いがけず楽しい時間を母子で過ごすことができたのだった。「サラダでげんき」に感謝である(^^)

参考:かどのえいこ ぶん/ちょう しんた え「サラダで げんき」国語教科書『新編 新しい国語』一年下(東京書籍)

↓応援クリックお願いします(^^)

最近のコメント