中国語訳『新源氏物語』発行とそれまでの翻訳事情 ― 2008年12月10日

今年11月、中国の上海訳文出版社より『源氏物語』の翻訳『新源氏物語』が出版された。源氏物語千年紀を記念した発行である。12月9日付の朝日新聞の報道によれば、翻訳したのは京都外国語大学の彭飛教授を中心とするチーム、メンバーは総勢12名で、村上春樹作品の中国語訳を数多く手がけている翻訳家・林少華氏の他、日本文学や源氏物語、和歌の研究家、大学院生らが参加している。

この『新源氏物語』、古典からの翻訳ではなく、田辺聖子さんが現代語に訳した『新源氏物語』の源氏の部分を中国語訳したものである。上下二巻で計867頁だそうだ。ちなみに『新源氏』を発行した上海訳文出版社、中国における村上春樹ブームに火をつけた出版社である。

それにしても、彭飛教授の実行力とスピードには脱帽である。源氏物語の翻訳を思い立つと、今年3月、青島に飛んで林少華教授、大連に飛んで和歌研究の杜鳳剛博士、北京で源氏物語で博士号をとった張龍妹教授を訪ねて快諾を得、大学教育9名、大学院の学生3名の12名のチームを4つの班に分けて翻訳をスタートさせた。翻訳は5月末には完了、その後6月と7月は各班ごとに研究会を行って翻訳を検討工夫し、8月に上海に集まって合宿をして完成させ、最後に彭飛教授が二週間かけて再度チェックしたというから、驚きである。まさに翻訳プロジェクト、翻訳の方法も現代的になったものだ。ここまで調べたら『新源氏物語』どうしても見たくなってきた。

ところで…調べた限りでは、『新源氏』を含め、中国における源氏物語の中国語訳は少なくとも5種類ある。1種類目が1962年から1965年にかけて翻訳が行われ、1980年から1983年にかけて出版された豊子愷訳『源氏物語』上中下冊(人民文学出版社)、2種類目が2006年出版の鄭民欽訳『源氏物語』上下冊(北京燕山出版社)、3種類目が2006年に出版された姚継中訳『源氏物語』(アジア文学十大理想蔵書のシリーズ、731頁、深圳報業集団出版社)、4種類目がネットの無料図書館にある殷志俊訳の『源氏物語』、そして5種類目が今回発行された『新源氏物語』である。

豊子愷については12月7日の記事で述べたとおり。鄭民欽は本の訳者紹介によれば、「1946年生まれ、福建福州人、和歌研究専門家。北京大学日本語研究センター特約研究員、中国日本文学研究会理事」だそうで、『日本和歌俳句史』等の著書もある人物、姚継中は四川外語大学日本語科の教授で『源氏物語と中国伝統文化』などの研究書も出している専門家である。殷志俊については何も分からなかった。

『源氏物語』の翻訳、それが現代語訳からの翻訳であったとしても、当時の政体、風俗への理解は不可欠であるし、詩歌の訳なども相当難しかったに違いない。機会があったら、全て並べて比べてみたいものだ。

ところで、最初の源氏物語翻訳について追っていたら、興味深いエピソードが浮かんできた。 始めに中国で源氏物語の翻訳に手を着けたのは銭稲孫という人物である。銭稲孫はとても興味深い人物で、いつか彼についても書くつもりでいるが、不確かな部分が多いのでとりあえず先送りにする。彼は周作人と並ぶ当代一流の日本通であった。1940年代には『万葉集』や『伊勢物語』等を、1950年代にも次々と日本古典文学、日本近代文学の翻訳を発表している。その中の一つが雑誌『訳文』(1957年8月)に掲載された『源氏物語』第一帖の「桐壺」であった。これが素晴らしい訳で好評だったので人民文学出版社は1959年2月に『源氏物語』全巻の翻訳を銭稲孫に任せることを取り決めた。

このあたりの事情を当時彼の原稿を受け取りに行っていた翻訳家の文潔若が「『源氏物語』はいかに訳されたか」に書いている。銭稲孫は源氏物語全巻を翻訳するのが一生の夢であったというが、白内障を患っていたために、原稿が遅々として進まなかった。10月までに4万字分の原稿を引き渡しただけだったのだ。そのため、翻訳は北京編訳社が担当し銭稲孫は校訂を任されることになる。銭稲孫が校訂した原稿は6万字分ほどあったらしい。 しかしこれは文化大革命中に失われてしまった。銭稲孫の「桐壷」の訳が一部紹介されていたのを見たが、とても美しい訳だ。完成版が見たかった。

次に人民文学出版社から翻訳を任されたのが豊子愷だった。豊子愷は仏教思想の影響を受けており、詩文に通じていたことから白羽の矢がたったのだという。銭稲孫は校訂においても、目の調子が悪いことが影響したのか、作業が進まなかった。(でも銭稲孫はこの時期に江戸文学『近松門左衛門選集』『井原西鶴選集』の翻訳にとりかかり1963年に原稿を出している。)そのため、出版社は豊子愷の原稿を周作人に送って校訂させた。豊子愷原稿は誤訳が相当あり、校正のレベルではなく、周作人がかなり訳し直したという。周作人は友人へ宛てた手紙の中で、「豊は源氏物語のなんたるかを全然分かっていない」と酷評している。

『新源氏物語』の彭飛教授によれば、周作人は文化大革命中でもあり上からの仕事で校正を断れなかったらしい。現在、訳者は豊子愷か周作人かで遺族の間で揉めているとか。周作人の手が相当加わっているとなれば…更に更に自分の目で確かめたくなった。そういうわけで…ここで紹介した源氏物語数種を現在取り寄せ中である。(2008年12月15日修正)

参考:「『新源氏物語』中国語版誕生の裏話」 http://www.iikoshi.com/archives/65103676.html

文潔若「『源氏物語』はいかに訳されたか」(人民中国) http://www.peoplechina.com.cn/maindoc/html/fangtan/200606.htm

↓応援クリックお願いします(^^)

この『新源氏物語』、古典からの翻訳ではなく、田辺聖子さんが現代語に訳した『新源氏物語』の源氏の部分を中国語訳したものである。上下二巻で計867頁だそうだ。ちなみに『新源氏』を発行した上海訳文出版社、中国における村上春樹ブームに火をつけた出版社である。

それにしても、彭飛教授の実行力とスピードには脱帽である。源氏物語の翻訳を思い立つと、今年3月、青島に飛んで林少華教授、大連に飛んで和歌研究の杜鳳剛博士、北京で源氏物語で博士号をとった張龍妹教授を訪ねて快諾を得、大学教育9名、大学院の学生3名の12名のチームを4つの班に分けて翻訳をスタートさせた。翻訳は5月末には完了、その後6月と7月は各班ごとに研究会を行って翻訳を検討工夫し、8月に上海に集まって合宿をして完成させ、最後に彭飛教授が二週間かけて再度チェックしたというから、驚きである。まさに翻訳プロジェクト、翻訳の方法も現代的になったものだ。ここまで調べたら『新源氏物語』どうしても見たくなってきた。

ところで…調べた限りでは、『新源氏』を含め、中国における源氏物語の中国語訳は少なくとも5種類ある。1種類目が1962年から1965年にかけて翻訳が行われ、1980年から1983年にかけて出版された豊子愷訳『源氏物語』上中下冊(人民文学出版社)、2種類目が2006年出版の鄭民欽訳『源氏物語』上下冊(北京燕山出版社)、3種類目が2006年に出版された姚継中訳『源氏物語』(アジア文学十大理想蔵書のシリーズ、731頁、深圳報業集団出版社)、4種類目がネットの無料図書館にある殷志俊訳の『源氏物語』、そして5種類目が今回発行された『新源氏物語』である。

豊子愷については12月7日の記事で述べたとおり。鄭民欽は本の訳者紹介によれば、「1946年生まれ、福建福州人、和歌研究専門家。北京大学日本語研究センター特約研究員、中国日本文学研究会理事」だそうで、『日本和歌俳句史』等の著書もある人物、姚継中は四川外語大学日本語科の教授で『源氏物語と中国伝統文化』などの研究書も出している専門家である。殷志俊については何も分からなかった。

『源氏物語』の翻訳、それが現代語訳からの翻訳であったとしても、当時の政体、風俗への理解は不可欠であるし、詩歌の訳なども相当難しかったに違いない。機会があったら、全て並べて比べてみたいものだ。

ところで、最初の源氏物語翻訳について追っていたら、興味深いエピソードが浮かんできた。 始めに中国で源氏物語の翻訳に手を着けたのは銭稲孫という人物である。銭稲孫はとても興味深い人物で、いつか彼についても書くつもりでいるが、不確かな部分が多いのでとりあえず先送りにする。彼は周作人と並ぶ当代一流の日本通であった。1940年代には『万葉集』や『伊勢物語』等を、1950年代にも次々と日本古典文学、日本近代文学の翻訳を発表している。その中の一つが雑誌『訳文』(1957年8月)に掲載された『源氏物語』第一帖の「桐壺」であった。これが素晴らしい訳で好評だったので人民文学出版社は1959年2月に『源氏物語』全巻の翻訳を銭稲孫に任せることを取り決めた。

このあたりの事情を当時彼の原稿を受け取りに行っていた翻訳家の文潔若が「『源氏物語』はいかに訳されたか」に書いている。銭稲孫は源氏物語全巻を翻訳するのが一生の夢であったというが、白内障を患っていたために、原稿が遅々として進まなかった。10月までに4万字分の原稿を引き渡しただけだったのだ。そのため、翻訳は北京編訳社が担当し銭稲孫は校訂を任されることになる。銭稲孫が校訂した原稿は6万字分ほどあったらしい。 しかしこれは文化大革命中に失われてしまった。銭稲孫の「桐壷」の訳が一部紹介されていたのを見たが、とても美しい訳だ。完成版が見たかった。

次に人民文学出版社から翻訳を任されたのが豊子愷だった。豊子愷は仏教思想の影響を受けており、詩文に通じていたことから白羽の矢がたったのだという。銭稲孫は校訂においても、目の調子が悪いことが影響したのか、作業が進まなかった。(でも銭稲孫はこの時期に江戸文学『近松門左衛門選集』『井原西鶴選集』の翻訳にとりかかり1963年に原稿を出している。)そのため、出版社は豊子愷の原稿を周作人に送って校訂させた。豊子愷原稿は誤訳が相当あり、校正のレベルではなく、周作人がかなり訳し直したという。周作人は友人へ宛てた手紙の中で、「豊は源氏物語のなんたるかを全然分かっていない」と酷評している。

『新源氏物語』の彭飛教授によれば、周作人は文化大革命中でもあり上からの仕事で校正を断れなかったらしい。現在、訳者は豊子愷か周作人かで遺族の間で揉めているとか。周作人の手が相当加わっているとなれば…更に更に自分の目で確かめたくなった。そういうわけで…ここで紹介した源氏物語数種を現在取り寄せ中である。(2008年12月15日修正)

参考:「『新源氏物語』中国語版誕生の裏話」 http://www.iikoshi.com/archives/65103676.html

文潔若「『源氏物語』はいかに訳されたか」(人民中国) http://www.peoplechina.com.cn/maindoc/html/fangtan/200606.htm

↓応援クリックお願いします(^^)

中国人設立による初めての「新式」小学校「上海正蒙書院小班」 ― 2008年12月11日

以前、中国人設立の初めての女子校「経正女学」(中国女学会書塾・中国女学堂とも)が1898年に誕生したことは書いた(当ブログ2008年4月9日の記事)が、中国人設立の学校の誕生はもう少し早い。これを書くのを忘れていた。

中国の近代的初等教育、中国人設立による「新式」小学校は、1878年・光緒4年に張煥綸により設立された上海の正蒙書院小班が最初だと言われている。 言うまでもないが私立学校である。

創設者の張煥綸(1843-1902)は上海の龍門書院に学び、当代の著名な学者劉熙載に師事した、上海の著名な学者、教育家であった。彼は、国の盛衰の鍵は人材であり、急ぎ人材を育てる必要があるとの考えを持っていた。そして1878年、龍門書院時代の同級生である沈成浩、徐基徳、範文礼、葉茂春等と協力して「正蒙書院」を立ち上げたのである。

この「正蒙書院」、名称こそ「書院」で私塾のようだが、学習課目には外国語、国文、輿地、経史、時事、格地、数学等があるなど、欧米の学校のカリキュラムを範とした「新式」学校であった。

1882年、正蒙書院は校址の地名をとって「梅渓書院」、1902年には「梅渓学堂」になり、1912年に「梅渓小学」と改名、一旦この名称に落ち着いた。しかし解放後の1951年に蓬莱区第一小学、1956年に蓬莱路第一小学と改名される。それが1990年に梅渓小学に戻された。だからいまも「梅渓小学」は上海にある。この学校の名称の変遷は、中国の学校の歴史をそのまま体現しているようだ。

参考:「老上海著名書院」(新華網) http://www.sh.xinhuanet.com/2003-04/17/content_407975.htm 他

↓応援クリックお願いします(^^)

中国の近代的初等教育、中国人設立による「新式」小学校は、1878年・光緒4年に張煥綸により設立された上海の正蒙書院小班が最初だと言われている。 言うまでもないが私立学校である。

創設者の張煥綸(1843-1902)は上海の龍門書院に学び、当代の著名な学者劉熙載に師事した、上海の著名な学者、教育家であった。彼は、国の盛衰の鍵は人材であり、急ぎ人材を育てる必要があるとの考えを持っていた。そして1878年、龍門書院時代の同級生である沈成浩、徐基徳、範文礼、葉茂春等と協力して「正蒙書院」を立ち上げたのである。

この「正蒙書院」、名称こそ「書院」で私塾のようだが、学習課目には外国語、国文、輿地、経史、時事、格地、数学等があるなど、欧米の学校のカリキュラムを範とした「新式」学校であった。

1882年、正蒙書院は校址の地名をとって「梅渓書院」、1902年には「梅渓学堂」になり、1912年に「梅渓小学」と改名、一旦この名称に落ち着いた。しかし解放後の1951年に蓬莱区第一小学、1956年に蓬莱路第一小学と改名される。それが1990年に梅渓小学に戻された。だからいまも「梅渓小学」は上海にある。この学校の名称の変遷は、中国の学校の歴史をそのまま体現しているようだ。

参考:「老上海著名書院」(新華網) http://www.sh.xinhuanet.com/2003-04/17/content_407975.htm 他

↓応援クリックお願いします(^^)

年賀状作成中 ― 2008年12月12日

中国初の公立「新式」小学校・南洋公学外院 ― 2008年12月14日

上海の「南洋公学」といえば、中国初の国産教科書『蒙学課本』(上・中・下)を発行したことで知られる、中国の一番旧い「新式」の公立校の一つである。そして、南洋公学の「外院」は中国で一番旧い公立「新式」小学校と言われている。 「外院」は大・中・小の3クラスで構成されていたといい、いわば「大」班が高学年、「中」班が中学年、「小」班が低学年

であった。

南洋公学の開校は1896年・光緒22年だが、授業が開始されたのは1897年・光緒23年の春である。このとき入学したのは南洋公学で一番初めに出来た「師範院」、つまり師範学校の学生であった。この師範学校の実験校として1897年10月に設置されたのが「外院」である。「外院」は日本の師範学校の附属小学校に習って選抜を行い、10歳から17-8歳の学生120名が入学した。

生徒は年齢はまちまちであったが、私塾で教育を受けており、入学したときの国語のレベルは今で言う中学レベル以上であったという。しかし、理系の教養のレベルに差異があり、これがクラス分けの基準になったようだ。学習課目は主に算術、地理、歴史、図画、唱歌等の新しい学問であった。

外院は外院生の大部分が、中院(中学校にあたる)に上がると、無くなってしまった。残りの学生のために外班が設置されたが、全員が中院に上がると、外班もその役割を終えた。たった2年間だけの小学校だった。

↓応援クリックお願いします(^^)

南洋公学の開校は1896年・光緒22年だが、授業が開始されたのは1897年・光緒23年の春である。このとき入学したのは南洋公学で一番初めに出来た「師範院」、つまり師範学校の学生であった。この師範学校の実験校として1897年10月に設置されたのが「外院」である。「外院」は日本の師範学校の附属小学校に習って選抜を行い、10歳から17-8歳の学生120名が入学した。

生徒は年齢はまちまちであったが、私塾で教育を受けており、入学したときの国語のレベルは今で言う中学レベル以上であったという。しかし、理系の教養のレベルに差異があり、これがクラス分けの基準になったようだ。学習課目は主に算術、地理、歴史、図画、唱歌等の新しい学問であった。

外院は外院生の大部分が、中院(中学校にあたる)に上がると、無くなってしまった。残りの学生のために外班が設置されたが、全員が中院に上がると、外班もその役割を終えた。たった2年間だけの小学校だった。

↓応援クリックお願いします(^^)

素敵な絵本『天使のかいかた』『なぞなぞのすきな女の子』-クレヨンハウス・ブッククラブ ― 2008年12月15日

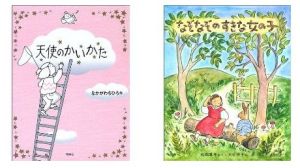

本日、お待ちかねのブッククラブの本が届きました。娘は帰宅してクレヨンハウスの包みを開けるやいなや、すごい集中力で、あっという間に二冊を読んでしまいました。こんなことは初めてです。あまりの早業に私も唖然…子どもというのは短い間にどんどん変わっていくのですね。そんなに面白い本なら私も、と早速読んでみました。

まず読んだのが『天使のかいかた』。この魅力的なタイトルに惹かれました。さち、という少女がひろった天使、本当に可愛らしいです。小さな幸せを運んできてくれます。天使がしてくれることそのものよりも、一緒にいてくれることの幸せを感じさせてくれます。天使のごはんは「おはなし」なんですって。飼い主の本当のお話が一番のご馳走なんだそうです。こんな天使をひろってみたい、かってみたい~、一緒に住んでみたい~。天使を傍らに、毎日、たくさん美味しいお話をしてあげたいものです。

『なぞなぞのすきな女の子』こちらもいいお話です。娘が少し前、なぞなぞに凝っていて、家で常に謎々を出しつづけていました。主人公はまさにそんな女の子。娘と主人公が重なって、面白く読めました。森に狼が住んでいたり、狼とお話できたり、というフィクションの世界と、お母さんと一緒に過ごす現実の世界とが共存しているのも楽しめました。作者は子どもの心をよくご存知の方なのでしょう。

クレヨンハウスからのクリスマスプレゼントもとても素敵でした。毎年趣向が違っていながらも、子どもが楽しく工作できる工夫があるのが素晴らしいです。近い内に娘と一緒に作ってみます(^^)

読んだ本:『天使のかいかた』(なかがわちひろ作、理論社、2008年12月)

『なぞなぞのすきな女の子』(松岡享子さく・大社玲子え、学習研究社、1973年)

↓読んだ後は応援クリックお願いします(^^)

まず読んだのが『天使のかいかた』。この魅力的なタイトルに惹かれました。さち、という少女がひろった天使、本当に可愛らしいです。小さな幸せを運んできてくれます。天使がしてくれることそのものよりも、一緒にいてくれることの幸せを感じさせてくれます。天使のごはんは「おはなし」なんですって。飼い主の本当のお話が一番のご馳走なんだそうです。こんな天使をひろってみたい、かってみたい~、一緒に住んでみたい~。天使を傍らに、毎日、たくさん美味しいお話をしてあげたいものです。

『なぞなぞのすきな女の子』こちらもいいお話です。娘が少し前、なぞなぞに凝っていて、家で常に謎々を出しつづけていました。主人公はまさにそんな女の子。娘と主人公が重なって、面白く読めました。森に狼が住んでいたり、狼とお話できたり、というフィクションの世界と、お母さんと一緒に過ごす現実の世界とが共存しているのも楽しめました。作者は子どもの心をよくご存知の方なのでしょう。

クレヨンハウスからのクリスマスプレゼントもとても素敵でした。毎年趣向が違っていながらも、子どもが楽しく工作できる工夫があるのが素晴らしいです。近い内に娘と一緒に作ってみます(^^)

読んだ本:『天使のかいかた』(なかがわちひろ作、理論社、2008年12月)

『なぞなぞのすきな女の子』(松岡享子さく・大社玲子え、学習研究社、1973年)

↓読んだ後は応援クリックお願いします(^^)

消しゴムはんこで年賀状に彩りを ― 2008年12月17日

中国で一番歴史がある二つの大学を創設した盛宣懐 ― 2008年12月18日

中国で一番旧い公立の「新式」学校は1895年設立の天津の天津北洋西学学堂(翌年、北洋大学堂に改称。天津大学の前身)、その次が1896年設立の上海の南洋公学(上海交通大学の前身)である。

この二つの学校を創設した人物、実は同一人物である。その人物を盛宣懐(1844-1916)という。盛宣懐は官僚の家の出身であるが、科挙に失敗したため、実業の道で政治に関わる人生を歩んだ。彼が教育事業に力をいれた理由は、内政、外交、経済等の各方面の人材を育成するためである。そのために光緒帝に西洋式の学校設立を建議して創立されたのが、上の二つの大学であった。そしてその期待通り、多くの優秀な人材を輩出することになり、多くの留学生を欧米や日本に送り出した。清末の教育近代化における盛宣懐の業績は大きいことは間違いない。

盛宣懐は、清末、中国の洋務事業とも呼ばれる主な近代的事業(石炭、鉄鋼、郵便、鉄道、金融等)と初期企業化及び工業化を一手に掌握し、一代で巨万の富を築いた企業家、政商として知られる。中国の赤十字社(中国語:紅十字社)の創設者でもある。ただ、その蓄財の凄まじさと政界における権謀術数ぶりが嫌われ、更に辛亥革命のきっかけとなった鉄道国有化を強行した人物であることもあって、中国では長い間最悪の評価を受けてきた。しかし、最近は毛沢東言うところの「有功有過」(功もあり過ちもある)的見方に変化しつつあるようだ。上海図書館では盛宣懐ファイルを一般に公開している。

参考:上海交通大学校史網 http://jdxiaoshi.sjtu.edu.cn/lswh.jsp 他

↓応援クリックお願いします(^^)

この二つの学校を創設した人物、実は同一人物である。その人物を盛宣懐(1844-1916)という。盛宣懐は官僚の家の出身であるが、科挙に失敗したため、実業の道で政治に関わる人生を歩んだ。彼が教育事業に力をいれた理由は、内政、外交、経済等の各方面の人材を育成するためである。そのために光緒帝に西洋式の学校設立を建議して創立されたのが、上の二つの大学であった。そしてその期待通り、多くの優秀な人材を輩出することになり、多くの留学生を欧米や日本に送り出した。清末の教育近代化における盛宣懐の業績は大きいことは間違いない。

盛宣懐は、清末、中国の洋務事業とも呼ばれる主な近代的事業(石炭、鉄鋼、郵便、鉄道、金融等)と初期企業化及び工業化を一手に掌握し、一代で巨万の富を築いた企業家、政商として知られる。中国の赤十字社(中国語:紅十字社)の創設者でもある。ただ、その蓄財の凄まじさと政界における権謀術数ぶりが嫌われ、更に辛亥革命のきっかけとなった鉄道国有化を強行した人物であることもあって、中国では長い間最悪の評価を受けてきた。しかし、最近は毛沢東言うところの「有功有過」(功もあり過ちもある)的見方に変化しつつあるようだ。上海図書館では盛宣懐ファイルを一般に公開している。

参考:上海交通大学校史網 http://jdxiaoshi.sjtu.edu.cn/lswh.jsp 他

↓応援クリックお願いします(^^)

クリスマス・クッキー ― 2008年12月19日

中国で二番目に旧い大学「南洋公学」 ― 2008年12月20日

1896年に創設された上海の南洋公学は、中国初の国産教科書『蒙学課本』(上・中・下)を発行したことで知られる。そして天津の北洋大学堂(1895年創設。天津大学の前身)に次いで歴史のある大学であり、国立交通大学時代は「東方のMIT」と呼ばれた、現在の上海交通大学(江沢民の出身校としても有名)の前身である。

南洋公学の開校は1896年・光緒22年、一番初めに開設されたのは「師範院」であった。師範院に学生が入学し、授業が開始されたのは1897年・光緒23年の春である。

南洋公学は「師範院」(大学教育学部、師範学校にあたる)に加え、「外院」(小学校にあたる)、「中院」(中学校にあたる)、「上院」(大学にあたる)の4院で構成され、1899年には更に、訳書院と東文学堂が設置される。訳書院は主に日本の各分野の専門書等の翻訳、東文学堂は日本留学へ赴く留学生の準備のために日本語の教授を行ったり、日本語の翻訳者や通訳者を養成する場であったらしい。

盛宣懐は訳書院の院長に相応しい新しい時代に相応しい人材を探し求めた。その訳書院の初代院長こそが、張元済である。李鴻章の推薦であった。張元済は後に商務印書館社長となる人物である。次回は訳書院と張元済について詳しく見てみよう。

参考:上海交通大学校史網 http://jdxiaoshi.sjtu.edu.cn/lswh.jsp 他

↓応援クリックお願いします(^^)

南洋公学の開校は1896年・光緒22年、一番初めに開設されたのは「師範院」であった。師範院に学生が入学し、授業が開始されたのは1897年・光緒23年の春である。

南洋公学は「師範院」(大学教育学部、師範学校にあたる)に加え、「外院」(小学校にあたる)、「中院」(中学校にあたる)、「上院」(大学にあたる)の4院で構成され、1899年には更に、訳書院と東文学堂が設置される。訳書院は主に日本の各分野の専門書等の翻訳、東文学堂は日本留学へ赴く留学生の準備のために日本語の教授を行ったり、日本語の翻訳者や通訳者を養成する場であったらしい。

盛宣懐は訳書院の院長に相応しい新しい時代に相応しい人材を探し求めた。その訳書院の初代院長こそが、張元済である。李鴻章の推薦であった。張元済は後に商務印書館社長となる人物である。次回は訳書院と張元済について詳しく見てみよう。

参考:上海交通大学校史網 http://jdxiaoshi.sjtu.edu.cn/lswh.jsp 他

↓応援クリックお願いします(^^)

南洋公学訳書院と初代院長・張元済 ― 2008年12月21日

南洋公学訳書院が発行した翻訳書で、最も売れ、そして当時の中国に大きな影響があった本といえば、厳復が翻訳したアダム・スミスの『富国論』(中国語の書名は『元富』)であろう。南洋公学の授業に使用するテキストとしてはもちろん、一般にも発売され、大変な人気を呼んだ。訳書院院長・張元済(1867-1959)の名声もあって、厳復をはじめ、呉文聡、王鴻章、山根虎之助等の名翻訳家が原稿を寄せたと言われる。

張元済は清末の進士で、維新派であり、戊戌の政変失敗後に免職となった人物である。張元済は訳書院院長に、とのオファーを受けたとき、天津にいた名翻訳家・厳復(進化論の翻訳で知られる)に手紙を書き、翻訳という仕事、具体的には翻訳をする本(政治、法律経済等)の選定、翻訳の報酬の決め方等について教えを請うたらしい。その上で、張元済が南洋公学訳書院の院長に就任したのは1899年3月のことであった。

訳書院の歴史は1898年から1902年までのたった4年間、その短い間に多くの書籍を出版している。実は、南洋公学訳書院の仕事の大部分は日本語書籍の翻訳であった。それというのも、訳書院は当初、当時の駐上海領事であった小田切万寿之助(おだぎりますのすけ)の推薦で、1898年6月22日に細田謙蔵、1898年11月5日に稲村新六(陸軍大尉)という二人の日本人を顧問として迎え、立ち上げられた。

設立にあたって日本人を招いたこともあって、南洋公学訳書院で訳された書籍の多くは日本のものであった。敢えて軍人を招いたのは、日本の明治維新以降の近代化の成功に習って、自国の軍隊の近代化と増強を図りたい清国の意図に依るものである。だから、その多くは軍事関連の書籍、例えば『日本軍政要略』『戦術学』『軍隊内務』…等であった。もちろん翻訳書には他にも教育や経済、国政、税法なども含まれていたが、軍事関係が圧倒的に多かった。南洋公学訳書院における翻訳事業は、「興学の要は訳書にあり」、という理念のもと、当代超一流の知識人がその仕事に関わっていた。

参考:「張元済與南洋公学訳書院」(光明網)http://www.gmw.cn/03pindao/renwu/2004-05/29/content_35837.htm (中国語)

「張元済與近代第一家大学出版機構」(光明網)http://www.gmw.cn/CONTENT/2004-11/16/content_124488.htm (中国語)

↓応援クリックお願いします(^^)

張元済は清末の進士で、維新派であり、戊戌の政変失敗後に免職となった人物である。張元済は訳書院院長に、とのオファーを受けたとき、天津にいた名翻訳家・厳復(進化論の翻訳で知られる)に手紙を書き、翻訳という仕事、具体的には翻訳をする本(政治、法律経済等)の選定、翻訳の報酬の決め方等について教えを請うたらしい。その上で、張元済が南洋公学訳書院の院長に就任したのは1899年3月のことであった。

訳書院の歴史は1898年から1902年までのたった4年間、その短い間に多くの書籍を出版している。実は、南洋公学訳書院の仕事の大部分は日本語書籍の翻訳であった。それというのも、訳書院は当初、当時の駐上海領事であった小田切万寿之助(おだぎりますのすけ)の推薦で、1898年6月22日に細田謙蔵、1898年11月5日に稲村新六(陸軍大尉)という二人の日本人を顧問として迎え、立ち上げられた。

設立にあたって日本人を招いたこともあって、南洋公学訳書院で訳された書籍の多くは日本のものであった。敢えて軍人を招いたのは、日本の明治維新以降の近代化の成功に習って、自国の軍隊の近代化と増強を図りたい清国の意図に依るものである。だから、その多くは軍事関連の書籍、例えば『日本軍政要略』『戦術学』『軍隊内務』…等であった。もちろん翻訳書には他にも教育や経済、国政、税法なども含まれていたが、軍事関係が圧倒的に多かった。南洋公学訳書院における翻訳事業は、「興学の要は訳書にあり」、という理念のもと、当代超一流の知識人がその仕事に関わっていた。

参考:「張元済與南洋公学訳書院」(光明網)http://www.gmw.cn/03pindao/renwu/2004-05/29/content_35837.htm (中国語)

「張元済與近代第一家大学出版機構」(光明網)http://www.gmw.cn/CONTENT/2004-11/16/content_124488.htm (中国語)

↓応援クリックお願いします(^^)

最近のコメント